イベント

世界の国や地域におけるオンラインゲーム市場の動向,海外企業との協業の可能性を解説。日本オンラインゲーム協会のセミナーレポート

|

一般社団法人 日本オンラインゲーム協会 公式サイト

北米の企業・市場動向

まずは各地域の企業・市場動向の解説が行われた。それによると,2023年時点で北米のゲーム市場規模は約7兆4900億円,そのうちアメリカは約6兆7000億円となっており,依然として世界一のゲーム市場だ。PCオンラインゲームに関しては約8250億円,モバイルゲームは約2兆5500円なので,かなり大きな市場といえる。

とくにPCオンラインゲームは,中国などのアジアが大規模になっているが,それでもアメリカの伸び率は顕著であり,その意味でも重要な市場であるとのことだ。

アメリカのゲーム市場において重要な点は,先進国でありながら人口が増えていることだという。ヨーロッパや東アジアの日本,韓国,中国では少子高齢化などの理由により,基本的には減少傾向にある中,アメリカは増加している。

これは主に中南米からの流入だが,それに伴い国境付近に若いゲームユーザーが続々と増えていると,佐藤氏は感じている。とくに英語があまり得意ではないユーザーでも遊べるジャンルのゲームは,アメリカ南部に勢いがあると話していた。

これまでリーチできなかったユーザーの掘り起こしも進んでいる。たとえばアメリカのゲーム業界団体・ESA(Electronic Software Association)が発足したAccessible Games Initiativeは,身体の不自由などの理由により,これまでゲームをプレイできなかった人達に向けて,タイトルがどのようなアクセシビリティを持つのかが識別できるタグを付与し,情報を提供している。

また退職者の団体・AARPが50歳以上のゲーマーに向けたサポートに関する議論をしたり,ESAが退役軍人のゲームへの関わりについてレポートを発表したりと,高齢ユーザーに向けた取り組みも行われている。

|

一方で最近のアメリカのゲーム産業の話題として,リストラに関するものが多く聞かれるようになった。佐藤氏によると,約1割の人員がレイオフされており,ゲーム業界のカンファレンスではその話題で持ちきりだという。

ただ,佐藤氏はこの先もずっとレイオフが続くとは考えておらず,中長期的には景気が良くなった段階で,失業した人達が新しい企業を設立し,ゲーム業界を発展させていくのではないかと予想する。そうした状況下において,ゲーム開発者を支援するインキュベーションプログラムやアクセラレーションプログラムが重要になると見解を示した。

またゲームのライブサービスも大きな話題である。昨今は10日足らずでサービスが終了してしまうケースもあり,新規IP立ち上げのリスクが大きい状況だが,そうなるとサービスを継続しているタイトルにしっかりユーザーを引き留めておくことが重要だ。

佐藤氏はユーザーが喜び,かつリスクの小さい施策をどのように打っていくかが大きな比重を占めていくと語る。

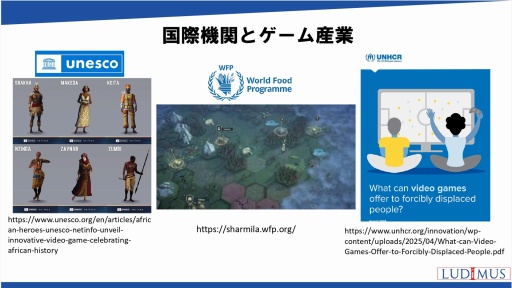

ゲーム会社の労働組合や,国際機関に対してロビー活動を行う団体・GVGC(Global Video Game Coalition)の設立といった動きも出ている。後者では,WHOなどの国際機関がゲームに対してネガティブな行動を取らないように,コミュニケーションを試みるなどの活動をしているそうだ。

|

ここ数年,ゲーム内コンテンツを開発できるプラットフォーム型ゲームも増えている。代表的なタイトルは「Roblox」だが,ネクソンも「MapleStory Worlds」で北米に進出し,ゲーム内コンテンツのクリエイター育成の一環として,インキュベーションプログラム「Creators Workshop」を提供している。

|

北米では多くのゲームイベントが開催されているが,中でも20年の歴史を誇るBlizzard Entertainmentの「BlizzCon」は2024年から2年連続でキャンセルされている(次回は2026年9月開催)。世界最大級のゲーム見本市・E3が2023年に終了し,今後はそれぞれのパブリッシャ,あるいは個別のテーマによるショーケースが増えていくだろうと予想されていたが,老舗BlizzConのキャンセルは見逃せない事実だ。今後,ゲームイベントがどうなっていくのかについて,不透明な部分があると佐藤氏は語った。

その一方,新たな試みとしてESAがカンファレンス「iicon」(Interactive Innovation Conference)を立ち上げた。佐藤氏は「具体的な情報はあまり出ていない」と前置きしつつ,大きなゲーム会社やAmazonなどのオンラインサービスの会社,それらに隣接する業界が接点を探り,新たなビジネスチャンスを創出することに焦点を置いたイベントに見受けられると説明した。

地方のイベントも盛り上がりを見せており,たとえば「Dreamhack Atlanta」はゲーム開発者と投資家,パブリッシャのマッチングに比重を置いている。また「GDEX」はアメリカ中西部で最大のイベントだが,こうした各地域の有力なカンファレンスが目立つようになっているそうだ。

佐藤氏によると,アメリカではゲームの投資家や大手パブリッシャが西海岸に集中しているため,こうしたイベントが地方在住のゲーム開発者とのマッチングに対して重要な役割を果たしている。

|

欧州,オセアニアの企業・市場動向

ヨーロッパ全体のゲーム市場規模は約8兆900億円である。イギリス,ドイツ,フランス,イタリアの順に規模が大きい。

オーストラリアはイタリアなどのヨーロッパの中堅国と同程度で,コンシューマゲームの比率が高い。佐藤氏によると,西部や南部におけるネットワークインフラの問題があるためで,今後環境が整えばモバイルゲームやPCオンラインゲームが成長していく可能性はある。

|

ヨーロッパのゲーム産業は,UbisoftがTencentから出資を受けて新子会社を設立することになったり,Embracer Groupが3つの会社に分社化したりと大手パブリッシャが苦戦しているが,イギリスのスコットランドやフランスの地方にあるゲーム会社の健闘が目立つという。

たとえば「Dead Cells」はフランス・ボルドーのデベロッパが開発しており,「Clair Obscur: Expedition 33」も南フランスの開発者が手がけている。佐藤氏は,ヨーロッパ各国で似通ったことが起きており,ゲーム開発の人材が各地に広がっているのではないかと見解を述べた。

また,オーストラリアも大手インディーゲームパブリッシャ・Humble Gamesがパブリッシング部門をほぼ閉鎖するなど,大きな会社が苦戦しているようだ。

|

ヨーロッパのゲームイベントではドイツの「gamescom」が有名だが,フランスの「Paris Games Week」は差別化するべくBtoC寄りになっている。

また「Nordic Game」は北欧最大級のゲームカンファレンスだが,ゲーム産業の政策に関するサミットや投資家向けのイベントなども開催されているそうだ。佐藤氏によると,規模のわりに投資家とのマッチングがしやすい印象があり,たとえば子会社を作るなどの展開をヨーロッパで考えるときに,選択肢に入ってくるイベントだと話していた。

東欧では最大級のゲームカンファレンス「Game Industry Conference」を筆頭に,各国でゲームイベントが開催されており,地方在住のゲーム開発者と投資家やパブリッシャとのマッチング,オンラインゲームのパブリッシャ探しといったニーズを満たしているという。

|

最近のヨーロッパで増えているのが,職能・分野特化型イベントである。ゲームのパブリッシングやマーケティング,あるいはライブサービスに特化したサミットなどが開催されている。

中でも「Games Industry Law Summit」はゲームに関する法務のイベントで,世界中のゲーム系弁護士や法務関係者が集まる。

|

オセアニアのゲームイベントとしては,オーストラリアの「Melbourne International Games Week」が紹介された。日本におけるCEDECのようなゲーム開発者向けカンファレンスだ。

またニュージーランドで開催されるゲーム開発者向けカンファレンス「NZGDC」は,会期中に先住民族限定のイベントが行われる。

|

東アジアの企業・市場動向

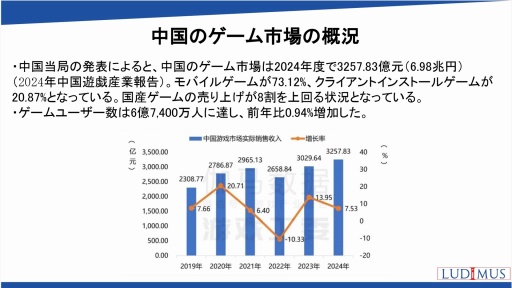

中国のゲーム市場は2024年度で約7兆円,そのうちモバイルゲームが約7割,クライアントインストールゲームが約2割を占めている。

|

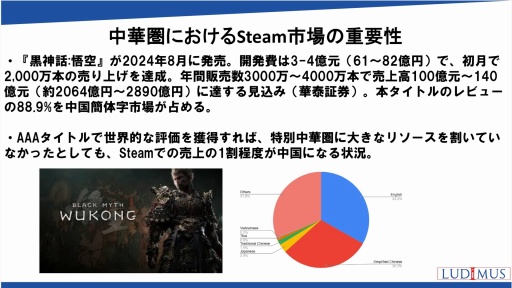

2024年8月には「黒神話:悟空」がリリースされ,中国独自IPでも大きなセールスが見込める状況となった。

中華圏ではSteam市場が重要で,大きな会社より小さな会社のほうが対応を進めている。大きな会社の場合,PCを含む複数のプラットフォームでゲームを同時にリリースするには版号と呼ばれるライセンスが必要となるため,すごく手間がかかってしまう。しかし,インディーゲームデベロッパがPCゲームをSteamでリリースするには,それほど手間はかからない。

なお,Steamで100万本のセールスを記録するようなインディーゲームは,中華圏でヒットしているものが多いという。

|

中華圏では「China Joy」「WePlay Expo」「Bilibili World」「台北ゲームショウ」といった有名どころに加え,中小規模のゲームイベントが多数開催されている。

|

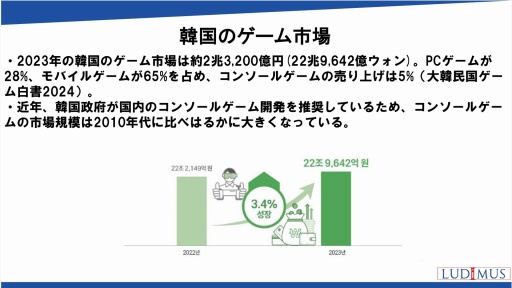

韓国のゲーム市場は2023年で約2兆3200億円,そのうちPCゲームが28%,モバイルゲームが65%を占める。

また,韓国政府が国内のコンシューマゲーム開発を推奨しているため,その市場は2010年代と比較するとはるかに大きくなっている。

|

韓国のゲームイベントといえば「G-STAR」だが,近年はコンシューマゲームの比率が増えている。

「Busan Indie Connect Festival」はアジア圏のみならず,ヨーロッパでも知られるインディーゲームイベントだ。一方,「PlayX4」はもともとBtoC寄りだったが,今後はBtoBにも力を入れていくという。

そして,Smilegate主催のインディーゲームイベント「Burning Beaver」が昨今,盛り上がりを見せているそうだ。

|

新興アジアの企業・市場動向

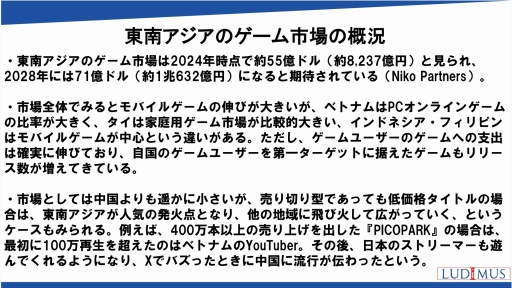

東南アジアのゲーム市場は2024年時点で約8237億円と見られ,2028年には1兆円を超えると言われている。市場全体ではモバイルゲームが大きく成長しているが,ベトナムはPCゲーム,タイはコンシューマゲームといったように各国に特徴がある。

インドネシアはこのままPCオンラインゲームがそれなりの規模で続いていくのか,あるいはモバイルゲームが大きく成長するのか。佐藤氏はその判断が難しいと述べた。

自国のユーザーをメインターゲットに据えたゲームも多く,たとえばインドネシア人にしか分からないネタを詰め込んだようなタイトルの売上が伸びているそうだ。

東南アジアが人気の発火点となり,ほかの地域に広がっていくケースも見られる。たとえば「PICOPARK」のヒットには,最初にベトナムのYouTuberが大きくバズり,その後に日本のストリーマーが遊んでSNSでバズったことから中国で流行したという経緯がある。

|

東南アジアの主要なゲーム会社として,シンガポールのGarenaやPlaypark,ベトナムのVNG Games,インドネシアのToge Productionsが紹介されている。

|

東南アジアのゲームイベントでは,タイ・バンコクにて開催される「gamescom asia x Thailand Game Show」が紹介された。インドネシアの「IGDX」(Indonesia Game Developer Exchange)は,今後ビジネスマッチングを強化していくという。

フィリピンの「GDS」(GameDev Summit)は例年2月に行われるが,欧米の寒い時期にバカンス気分で来てほしいという狙いがあるのだとか。

|

インドのゲーム市場は2024年時点で約5698億円,2029年には約1兆3794億円になる見込みだ。ただし,この数字にはリアルマネーゲーミング,つまり半分賭博のようなゲームの比率が大きいとのこと。Steam市場はユーザー数こそ増加しているものの,「Dota 2」の人気が圧倒的だという。

また,インド市場は首相自ら,ゲーム産業に注力すると明言していることも大きなポイントである。

|

南アジアのゲーム会社ではオンラインゲームに投資をしているNazaraに加え,Nautilus,Reliance Games,そして通信キャリア・Jioグループの子会社JioGamesが紹介された。

|

佐藤氏によると,南アジアのゲームイベントはBtoC面であまり信用できるものがないという。その意味では,インド版のGDCである「IGDC」がオススメとのこと。インド政府主導で新たに開催される「Waves」(World Audio Visual & Entertainment Summit)にも注目しているそうだ。

|

中央アジアは,佐藤氏が今一番面白いと捉えている市場だ。中央アジアのゲーム会社には,もともとロシアでヨーロッパの中堅ゲームを受託開発したり,運営したりしていた経験者がそれなりにいる。そうしたゲーム会社には,東欧のWN Media Groupが嫉視しているという。

またウズベキスタンのEast Gamesは下請けだけでなく,独自IPの開発も行っており,現地ならではのゲームを展開している。

|

中央アジアのゲームイベントとしてはウズベキスタンの「Game Fest」,キルギスで開催される「Central Asia Game Show」が紹介されている。

|

中南米,中東,アフリカの企業・市場動向

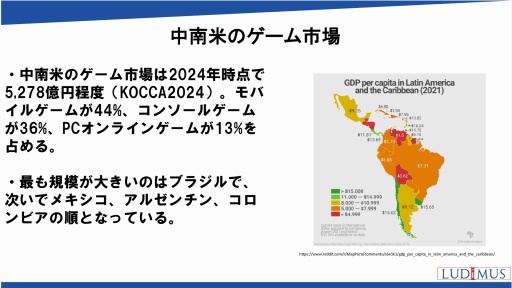

中南米のゲーム市場は約5278億円ほど。圧倒的にブラジルが大きく,次いでメキシコ,アルゼンチン,コロンビアと続く。実際,中南米を訪れた佐藤氏はペルーやチリの消費活動が盛んで,とくにチリはアニメやゲームを扱うビルもあり,実は狙い目かもしれないと述べた。

|

中南米のゲーム会社では中国のオンラインゲーム販売を手がけるLevel Up Group,カジュアルゲームを扱うHyper Bearedなどが紹介されている。

|

中南米のゲームイベントとしては,近年規模が大きくなっている「gamescom latam」が注目に値するという。

|

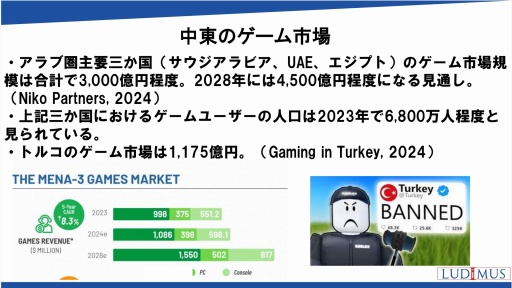

中東のゲーム市場はアラブ圏主要3か国(サウジアラビア,UAE,エジプト)が計3000億円程度で,2028年には4500億円近くになる見通しだ。全体の人口はあまり多くないが,1人あたりの消費高が大きいのでビジネスを検討する価値はある。

トルコは古くからPCオンラインゲームが盛んだったが,最近は「Roblox」や「Discord」が突然止められるという事態が発生し,ゲーム会社が進出するうえでのリスクになっているそうだ。

|

中東のゲーム会社としては,「Pokémon GO」買収の話題が記憶に新しいSavvy Games Groupをはじめ,ミスク財団のManga Productions,ゲーム系投資団体のImpact 46,トルコ最大のライブサービス・モバイルゲーム団体であるPeak Gamesなどがある。

|

中東のゲームイベントにはBtoBがあまりなく,トルコのWN Conference Istanbulが紹介された。ただ,サウジアラビアのアルファイサル大学でBtoB寄りのイベントが開催されるなど,少しずつ状況は変わっているとのことだ。

|

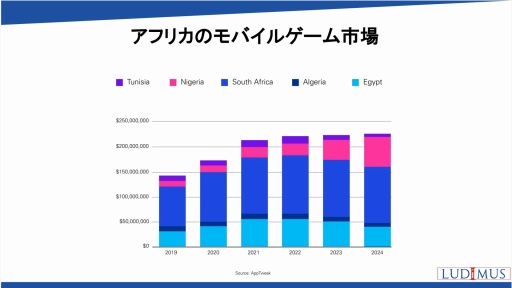

アフリカのゲーム市場は300億円程度だが,南アフリカがほとんどを占める。ナイジェリアが成長していると言われているが,通信環境があまり良くないので大きな伸びは期待できないようだ。

|

アフリカのゲーム会社として,モバイルゲームパブリッシャのCarry 1st,Letiarts,チュニジアのインキュベーター団体・Makers Factoryなどが紹介された。

|

アフリカのゲームイベントでは「Africa Games Week」,そして同時期に開催されているBtoBイベント「Playtopia」をセットで行くのがオススメとのこと。また,モロッコの「Rage Expo」はBtoCイベントだが,近年は国としてゲーム産業に力を入れている。

|

海外企業にどのようにリーチし,協業していくか

セッションの終盤,海外企業にリーチする手法などが解説された。

佐藤氏によると,まずは海外イベントの数をこなすことが重要だ。「Game Conference Guide」には年間300前後におよぶ世界各国のゲームイベントの情報が掲載されており,これを参考にして計画を立てる。

とにかく数をこなすことでしか,優れた企業とのマッチングは望めないので,ゲームイベントをうまく使うことを意識するように促した。

|

また,ゲームビジネスマッチングサービス「MeetToMatch」の活用や,各イベントのサイドイベントをチェックすることも重要だ。

|

「相手のできること・できないことを見極める」ことも必要となる。とくに新興国の会社の場合,できないことを「できる」と騙ることもあり,日本や現地における同業他社の意見や情報を集めることで事前に防げる。

また,投資家の中には開発能力やマーケティング能力を持っている会社もあるので,それらを選択するという手もある。

PCオンラインゲームの場合,運営のみ手がけているところなのか,ローカライズまでできるのか,現地ではどのような販促ルートが得意なのか,といったことも確認しなければならない。

|

さらに,相手国の政府機関の施策によってゲームプラットフォームが閉じられてしまうこともあり得る。事前の情報を集めたり,あるいは陳情したりするためには,普段から政府機関とコミュニケーションを図り,良好な関係を築いておく必要がある。

その1つの方法が「市場に進出する一方で,産業の育成にも取り組む」といった取引だ。また欧州諸国や台湾などでは,国際共同開発のスキームを使えば開発費に政府支援を受けられたり,日本政府の支援を活用できたりするケースがある。

|

そして,万博も活用できる。現在開催中の大阪・関西万博では,各国のゲーム関連イベントが予定されている。2030年にはゲーム産業に注力しているサウジアラビアで万博が開催されるため,ゲーム関連イベントにも期待できるのではないかと佐藤氏は展望を語った。

|

|

一般社団法人 日本オンラインゲーム協会 公式サイト

- 関連タイトル:

講演/シンポジウム

講演/シンポジウム - この記事のURL: