イベント

東京藝術大学,2026年度からがゲーム・インタラクティブアート専攻を新設。豪華すぎる教授陣が求める人物像とは

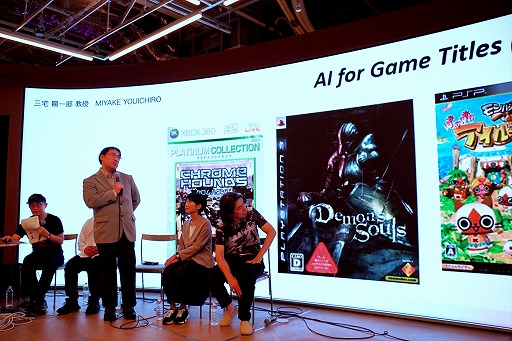

会場となった東京・渋谷404 Not Foundでは,同校の学長である日比野克彦氏を始め,小山順一朗氏,三宅陽一郎氏,八谷和彦氏ら教授陣が登壇し,専攻の詳細やカリキュラムなどの説明が行われた。

|

東京藝術大学「映像研究科ゲームコース」公式サイト

「藝大がゲーム専攻を作る理由」

東京藝術大学では,2019年から映像研究科にゲームコースが設けられており,さらに遡れば2017年にゲーム学科(仮)展という展示が行われていた。ゲームコースには油画出身から音楽学部出身,プログラミングを学んでいた人まで,さまざま背景を持つ学生が集っていたそうだ。

その当時からスクウェア・エニックスはアドバイザーを派遣しており,南カリフォルニア大学(USC)の映像芸術学部との連携も行われていた。ちなみに,現在も両校の生徒の交流があるという。

|

このたび,ゲーム・インタラクティブアート専攻が正式に開設する運びとなり,日比野克彦学長から「藝大がゲーム専攻を作る理由」が語られた。

日比野学長は,石や絵具,概念をデザインした空間といった素材,物質,モノがあるがゆえの美術は,あるがゆえの不自由さも否めないと説明する。一方,そうした制約から開放されており,メディアの変革の中におけるアート表現の,なるべくしてなっていくストーリーだと考えているという。

その中で,ゲーム・インタラクティブアート専攻を作るということは,これからのアートの認識をより広げていくものだと述べた。

さらに「経済やビジネス,エンターテインメントと,日本のアカデミックなアートは距離感があったかもしれませんが,これから日本が一番発信するべき国の姿というものは芸術,文化。日本のゲーム,アニメ,マンガというエンターテインメントの要素をしっかりとアカデミックに,藝大ならではの視点で分析し,研究し発信していきたい」と展望が語られた。

|

ゲーム・インタラクティブアート専攻は,上野のキャンパスが拠点となる。日比野学長は「音楽学部,美術学部の学生たちと交流できるのも藝大ならでは。同世代のクリエイター同士が,自分の専門性を刺激しあって幅と深さを広げていく,そんな化学変化も魅力だと思っております」と,受験生に向けてアピールした。

|

ゲーム・インタラクティブアート専攻が求める人物像

続いて,八谷和彦教授を中心にゲーム・インタラクティブアート専攻の育成方針やカリキュラムが解説された。

桐山孝司教授は「大学院なので,学部を出た人が専門性を深め,幅を広げていくことを期待している」と語る。また,「視覚芸術,音楽芸術の表現をされてきた人,そこへ情報技術を駆使して実装する能力,いわゆる情報科学や工学を修めてきた人も歓迎したい」とのことで,ジャンルは幅広く受け入れるようだ。

そして,ゲーム制作会社に就職して大規模ゲームを作る人材のみならず,芸術活動としてゲームを作る人,ゲームを応用して社会問題の解決に取り組む人,グローバルに活躍していくといった多様な人材を育てていきたいという。必ずしも,修了=ゲーム会社に就職という構図ではない。

|

カリキュラムは5つの研究領域,「企画・ゲームデザイン領域」「ゲームテクノロジー領域」「映像表現領域」「社会応用領域」「文化・美学領域」があり,これらを常勤の教員が担当する。

入学した学生は1年時にすべての領域を一通り学び,その後にいずれかの研究領域に所属することになる。また,年に2回程度のゲームの制作,講評会やプレイテストも行われる。

これらに加え,VRやイマーシブ環境の表現技術,AIやセンサー技術,ゲームが巡ってきた文化的歴史や背景も必修の授業になる。ゲームエンジン,インタラクティブミュージックなどを学ぶ選択科目もあり,まさに多角的な授業内容だ。

なお,2025年8月30日には入試説明会が上野キャンパスで実施される。詳細は「こちら」のプレスリリースを確認してほしい。

学生が心底うらやましくなる教授・講師陣

ゲーム・インタラクティブアート専攻の各領域を受け持つ教授・講師陣が紹介された。

|

小山順一朗教授は,コヤ所長としても知られるゲーム業界35年のレジェンド。「アイドルマスター」「機動戦士ガンダム 戦場の絆」「釣りスピリッツ」など,4Gamer読者であれば小山教授の手掛けた作品を知らないはずはないだろう。VRのパイオニアとしても知られているが,小山教授が初めてVRゴーグルを被ったのが1992年だという。

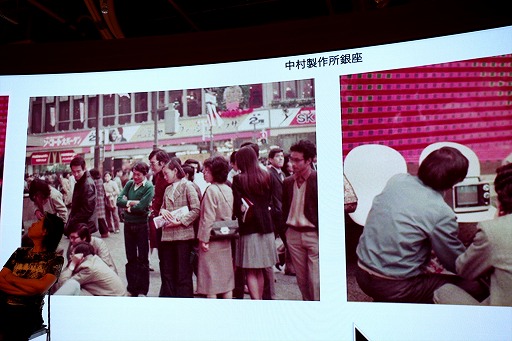

小山教授は,ビデオゲームが日本に上陸したときの貴重な写真を公開した。中村製作所(のちのバンダイナムコグループ)が銀座の歩行者天国でパフォーマンスを行ったときのもので,「ギャラクシアン」のゲームデザイナー・澤野和則氏をはじめ,黎明期を支えた面々が収められている。

約50年前,彼らは日本で一番小さいテレビモニター,クルマのバッテリー,アメリカから持ってきたアタリのPONGをアタッシュケースに入れ,自作のコントローラを持ち込んだそうだ。道行く人からは「テレビで遊ぶってどういうこと?」と,大きな反応があったそうだ。

|

|

小山 順一朗 教授 JUNICHIRO KOYAMA

<企画・ゲームデザイン領域担当>

1966年生まれ。日本大学理工学部精密機械工学科卒業。ナムコ(現:バンダイナムコグループ)入社後「アイドルマスター」「湾岸ミッドナイトMAXIMUM TUNE」「マリオカートアーケードグランプリ」「機動戦士ガンダム戦場の絆」「新太鼓の達人」「釣りスピリッツ」など100種類以上ゲームタイトルを開発。 VRテーマパーク「VR ZONE」を立上げ, VRアクティビティ27種を開発し,XR分野において多くの知見を得る。現在は,日本工学院専門学校にて教育革新プロジェクト「Vision Craft」のエグゼクティブプロデューサーを務める。

|

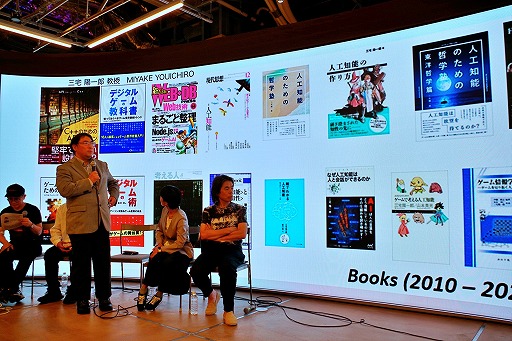

AIの草分けである三宅陽一郎教授は,一貫して「キャラクターを命を持つ人工生命体にしたい」という目標を掲げて研究・開発を行っている。フロム・ソフトウェアから2006年に発売された「クロムハウンズ」は,三宅教授のデビュー作。マルチエージェントと呼ばれるAIシステム,いわゆる自分で計画を立てて行動するゴール指向プランニングを搭載したゲームだった。また,同社の「アーマード・コア」「デモンズソウル」も手掛けている。

スクウェア・エニックスでは「FINAL FANTASY XIV」のモンスターの人工知能,「FINAL FANTASY XV」のプレイヤー以外の全キャラクターの人工知能を搭載。キャラクターが自分で考えて行動する自律型エージェントを組み込んだ。

三宅教授は,ゲームにはいろいろな制約があり,ゲーム産業で作られるゲームは本来の可能性の1/100も実現できていないと考えており,残りの99%を実現するためには,やはり大学でやるしかないと至ったという。そして,ゲームや人工知能はまだまだ研究すべきことがあると述べた。

今後は,自由な発想でこれまでの枠を破りたい人,商業ベースに乗らなくても意味のあるゲームはたくさんあり,それらを作りたい人たちの役に立ちたいと意欲を見せる。

|

三宅 陽一郎 教授 YOUICHIRO MIYAKE

<ゲームテクノロジー領域担当>

1975年生まれ。東京大学大学院工学系研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士(工学)。2004年よりデジタルゲームにおける人工知能の開発・研究に従事。スクウェア・エニックス リードAIリサーチャー。「FINAL FANTASY XIV」AIテクニカルアドバイザー,「FINAL FANTASY XV」リードAIアーキテクト,「KINGDOM HEARTS III」AIテクニカルディレクターなどを務める。著書に『人工知能の作り方』『ゲームAI技術入門』『戦略ゲームAI解体新書』など,共著に『スクウェア・エニックスのAI』『FINAL FANTASY XVの人工知能』『ゲーム情報学概論』『数学がゲームを動かす!』など多数。『大規模デジタルゲームにおける人工知能の一般的体系と実装』にて2020年度人工知能学会論文賞を受賞。

|

桐山孝司教授はインタラクティブメディア,展示の形でのモノ作りをしており,ゲーム専攻開設に際し,大学院映像研究科メディア映像専攻より移籍する。

桐山教授の作品,「計算の庭」は佐藤雅彦氏との共作で,数字の書かれたカードを選んで首にかけて,「×3」「÷2」などが書かれた演算のゲートを通り,ゴールの「=73」を目指すという展示だ。これは,横浜美術館で11月3日まで開催されている佐藤雅彦展でも体験可能。

そのほか,指紋が魚のように泳ぐ「指紋の池」,指をさすことで統治者気分が味わえる「統治の丘」など,不思議な体験ができる作品を手掛けている。桐山教授が担当する社会応用は,小児科の廊下で患者を和ませていた「まねっこねずみ」のように,病院や自治体などの社会にゲームを応用することを学ぶ領域のようだ。

|

桐山 孝司 教授 TAKASHI KIRIYAMA

<社会応用領域担当>

1964年生まれ。東京大学大学院工学系研究科博士後期課程修了。工学博士。東京大学人工物工学研究センター,スタンフォード大学設計研究センターなどを経て現在は東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻教授。2016年より大学院映像研究科長。工学設計の知能化を出発点として,知識情報処理,インタラクティブメディア,映像メディア学などの分野で研究を行ってきた。EUCLID(佐藤雅彦+桐山孝司)として「計算の庭」「指紋の池」「統治の丘」などの作品を発表している。

※大学院映像研究科メディア映像専攻より移籍

|

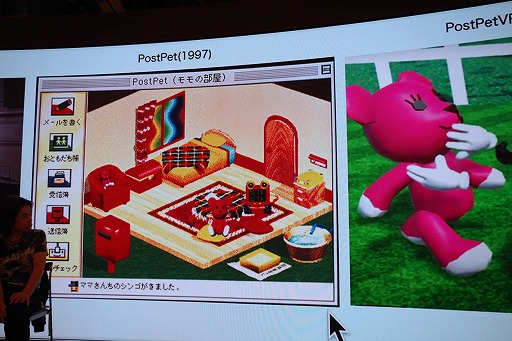

八谷和彦教授は,美術学部先端芸術表現科の教授として教鞭を執っており,懐かしのメーラー「ポストペット」の生みの親としても知られている。

近年の活動では1人乗りの飛行機,「風の谷のナウシカ」のメーヴェを再現した飛行機を制作している。八谷製メーヴェは実際のフライトに成功し,アメリカのエアショーにも飛行展示を実施した。

また,コンピュータを使わずにビデオデバイスなどを用いたVR作品「視聴覚交換マシン」の制作,VRChatの天文愛好家団体とともに「JAXA はやぶさ2 タッチダウンチャレンジ」にも携わる。

|

八谷 和彦 教授 KAZUHIKO HACHIYA

<文化・美学領域担当>

1966年生まれ。九州芸術工科大学(現九州大学芸術工学部)画像設計学科卒業後,コンサルティング会社勤務の後,1997年にSo-netからリリースされた《ポストペット》の原案,開発ディレクションを務める。

1998年に(株)PetWORKsを設立。現在は東京藝術大学美術学部先端芸術表現科教授,東京藝大芸術情報センター長(2023.4〜),任天堂(株)社外取締役(2025.6〜)

作品には《視聴覚交換マシン》や《ポストペット》などのコミュニケーションツールや,ジェットエンジン付きスケートボード《エアボード》やメーヴェの実機を作ってみるプロジェクト《オープンスカイ》などの乗り物のシリーズがあり,作品は機能をもった装置であることが多い。

2024年に「PLAY! 藝大ゲーム図書館計画(Lv1)」を企画。

※美術学部先端芸術表現科・大学院美術研究科先端芸術表現専攻より移籍

|

牧 奈歩美准教授は,藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻から移籍し,ゲーム専攻の映像表現領域担当に着任する。母校でもある南カリフォルニア大学との連携にも尽力していた。

牧准教授は短編アニメーションを中心に作品を制作する中で,質感やマテリアルの表現を大事にしているそうだ。また,VRやイマーシブな体験をもたらすインタラクティブアニメーションも研究分野としている。

|

牧 奈歩美 准教授 NAHOMI MAKI

<映像表現領域担当>

1982年生まれ。南カリフォルニア大学映画芸術学部アニメーション学科修士課程修了後,東京藝術大学大学院映像研究科博士後期課程修了。博士(映像)。2000年代から短編アニメーション作品を制作し,米国映像制作スタジオや教育研究を経て現在は東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻准教授。近年はイマーシブメディアの研究にも活動を広げている。これまでの作品上映・展示は文化庁メディア芸術祭,SIGGRAPH Asia VR Showcase,アヌシー国際アニメーション映画祭,フルドーム映画祭(ドイツ)など。研究発表はSIGGRAPH, SIGGRAPH Asia,日本アニメーション学会など。

※大学院映像研究科アニメーション専攻より移籍

|

薄羽涼彌助教は,ゲームコースとゲーム学科(仮)展に参加していた生え抜き。大学院ではCGアニメーションの新しい表現を研究していた。そして,スマホをユニークな形で使う作品「ゾウだけが解けるパスワード」が神ゲー創造主エボリューションのグランプリを受賞し,東京ゲームショウ2024のインディーコーナーに出展した。

また,アニメーション作家の和田 淳氏と,さまざまな動物たちと腹筋をする「マイエクササイズ」や,ピクセルアーティストのZennyan氏と,エッセイの文が足場や障害物になっている2Dアクションゲーム「詩が書けなかった日」を制作している。

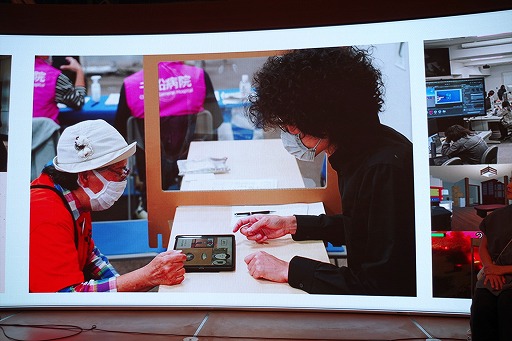

教育活動としては,学内のゲーム制作演習を担当。美術学部,音楽学部の学生にUnityの手ほどきを行ったそうだ。認知症の早期発見につながる検査ゲームの開発にも携わる。

|

薄羽 涼彌 助教 RYOYA USUHA

1991年生まれ。東京藝術大学大学院映像研究科修士課程修了。東京藝術大学COI拠点で映像上映システムの開発や,ゲーム表現の医療応用の研究開発に携わる。映像表現から制作活動を開始し,作品は世界各地のアニメーション映画祭で上映。ゲーム作品はスマートフォンを用いた新しいゲーム体験を提案する「ゾウだけが解けるパスワード」が神ゲー創造主エボリューションのグランプリを受賞。その他「マイエクササイズ」「詩が書けなかった日」など他の作家とのコラボレーション作品も多数。

|

金井啓太助教は,東京藝術大学大学院映像研究科のメディア映像専攻の卒業生であり,南カリフォルニア大学とのプログラムに参加した経験もある。

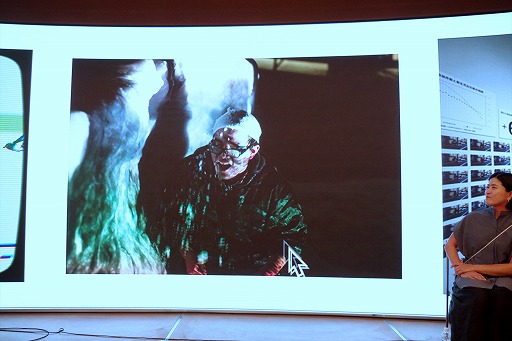

メディア映像専攻の修了制作では,刺繍をアニメーションさせるような装置を制作。また,在学中の映像作品「追憶と槌」では,東北の雪深い地域に滞在しながら,その土地の人々の記憶をモチーフにした映像を雪の壁に投影。その雪壁に1時間ほどタックルし続けるパフォーマンスを行い,写真に入ることはできない,昔に戻ることはできない郷愁を表現したという。

卒業後も疑似相関をテーマにした作品を制作。世の中のさまざまな事柄の統計には,関連性がないのにグラフの形が近いものが存在するという。自転車と歩行者の接触事故件数と,日本の出生数に高い相関があることから,自身があえて友人に自転車で何度も轢かれて,日本の出生数を増やそうとする試みを行った。

ゲーム作品としては,ジャンプして障害物を避けるゲームプレイの軌跡がモールス信号の文字列に変換される2Dゲームを制作。最初は自由に操作できても,終盤には「I AM SO HAPPY」などの文になるように跳ぶ必要があったりと難度が上がるという。

|

金井 啓太 助教 KEITA KANAI

1994年生まれ。東京藝術大学大学院映像研究科修士課程修了後,教育系メディア事業会社で,主にスマートフォン向けのゲームアプリを制作。その後,東京藝術大学大学院映像研究科ゲームコースの教育研究助手として勤務。動く糸で映像を編む装置『tricotgraphe』や,雪壁に写真を投影してタックルすることで,記憶に触れようとする映像作品『追憶と槌』などを発表している。現在はインディーゲーム作家としても活動中。

東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻の岡本美津子教授は, 兼担・協力教員としてゲーム専攻に携わる。岡本教授は「アニメーションとゲームは,境があるようでないようなところもある。間のリエゾンを図っていきたい」と述べた。

|

同じく兼担・協力教員となる東京藝術大学音楽学部音楽環境創造科の亀川 徹教授は,演奏芸術センター長も兼ねている。亀川教授は,ゲーム専攻の立ち上げから携わっていたそうだ。これまでも岡本教授のアニメーション専攻とのコラボとして,アニメーションに効果音をつけるといったことを行っており,こうした成果をゲーム専攻でも活かしていきたいと語った。

|

そして講師には,カプコンのサウンドデザイナーとして活躍していたコネクテコの北村一樹氏,ゲーム音楽作曲やミドルウェア開発者としても知られる増野宏之氏も名を連ねる。

また,ゲームゼミの活動をしているJini氏も講師に着任。八谷教授は「何かが文化になるには批評が絶対必要。美術がこれだけ発展してきたのは,アーティストだけでなく批評という活動があったから」と,領域の必要性を強調した。

さらにゲーム表現技術の待場勝利氏,ゲーム文化研究の中川大地氏,小野憲史氏も講師として参加予定。中川氏は8月12日に渋谷404 Not Foundで開催されるarsobitシンポジウムに出演する。

|

講評会とプレイテスト

質疑応答の際に「課題の講評会では,作品のどんなところを評価するのか」と尋ねると,桐山教授は「プレイすることの楽しみ,プレイできる形であること」などを見ていると答えてくれた。そして,ゲームには絵を描くこと,アニメーションを作ること,音楽を作ることなどが必要になるが,「そこに視聴したいポイントがあるか,いかに相手に受け入れてもらえるように,伝えられるようになっているかを大事に思っています」と続ける。

また,岡本教授は「今までのゲームやインタラクティブ作品の歴史の中で,この学生が,この作品がやろうとしていること,その中でどこが新しいのか,どこがユニークなのかというところを一番見ます」と回答。芸術系の講評会は,会話や議論を通して積み上げていく手法だが,ゲームでもこれまでの作品を体系的に分かっている講評者の存在が必要だという。

牧教授は,これまでのゲームコースでは講評会と同様に,プレイテストも大事にしていたと語る。プレイテストでは,試作を初めて見る人にプレイしてもらい,ゲームがちゃんと伝わっているのか,体験として理解してもらえるのかを重要視していたとのこと。

また,「藝大の学生は,伝えたいことは非常に明確にあるけれども,それがゲームというインタラクティブな形になったときに,成立しているのかどうか。プレイヤーの視点を客観視することを定期的に行っていくのは,ゲームならではの在り方かと思っています」と述べていた。

さらに,ゲーム企業や機関と連携し,学生のインターンシップについて聞いたところ,確定していることはないものの,すでに企業と藝大生によるワークショップを検討しているとの回答が得られた。どのような形式になるのかは今後の展開次第だが,前向きに捉えられているようだ。

今回の取材にあたり,東京藝術大学,言わずと知れた芸術の学び舎がゲームを総合芸術と捉えて,人材養成をする時代が来るなんて……と感慨深い気持ちになった。しかも,指導する教授陣の厚みたるや。生徒たちが何を学び,経験するのか。まだ想像が及ばないが,妙にワクワクしてしまう。

近年では「ブルーピリオド」などの影響もあり,美術大学や芸術大学への理解が深まっている印象だが,中でも東京藝術大学は最高峰にして最難関。どのような人材,作品を生み出していくのか,とても気になるところだ。

東京藝術大学「映像研究科ゲームコース」公式サイト

- 関連タイトル:

講演/シンポジウム

講演/シンポジウム - この記事のURL: